Ultimi articoli nella sezione

Lavoro e crescita, cosa è successo

A partire dal decennio novanta la crescita nella produttività del lavoro ha subito in Italia un forte deterioramento, ponendo il paese agli ultimi posti nella graduatoria mondiale

Tra i diversi obiettivi programmatici del nuovo esecutivo non mancano interventi tesi a favorire l’ennesimo riordino del mercato del lavoro e la riforma degli ammortizzatori sociali. L’obiettivo dichiarato è di “rendere più equo il nostro sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale e anche di facilitare la crescita della produttività”.

Tale prospettiva ha trovato sostenitori nell’intero arco parlamentare. Il centro-destra ne ha visto il proseguimento della sua linea di governo. Il centro-sinistra l’ha condivisa, pur tra evidenti malumori, per responsabilità politica verso il Paese e l’Europa. Anche il così detto terzo polo si è dichiarato concorde. La ricetta insomma non cambia: la mobilità del lavoro, affiancata da una, speriamo, innovativa flexsecurity sarà il volano della ripresa.

Rimango perplesso e mi chiedo: la deregolamentazione del mercato del lavoro e la politica di moderazione salariale non hanno forse plasmato il nostro più recente sviluppo economico, e l’azione di governo, e la politica economica e quella dei redditi degli ultimi due decenni, nella convinzione che la flessibilità del lavoro fosse un prerequisito della crescita e degli investimenti? Ma, quanto è cresciuta l’economia italiana negli ultimi venti anni? E cosa è accaduto al suo tasso di crescita?

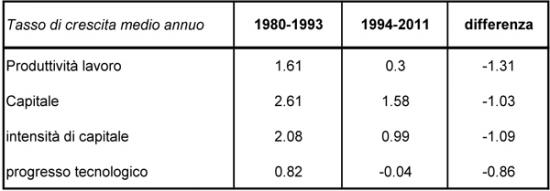

I dati disponibili (vedi tabella) dimostrano che in Italia, a partire dalla metà degli anni Novanta, si è registrato un costante deterioramento della crescita della produttività del lavoro che ci ha allontanato dal treno europeo, spingendoci agli ultimi posti della graduatoria mondiale (una perdita di -1.31% in media annua tra il 1980-1993 ed il 1994-2010, che significa una perdita cumulata rispetto al periodo 80-93 pari a 23.58 punti percentuali). Non solo. Nell’ultimo decennio si è anche registrato un deciso rallentamento degli investimenti delle imprese in capitale tangibile e intangibile (-1.03% medio annuo), e una riduzione del tasso di crescita del rapporto capitale-lavoro (ossia dell’intensità di capitale, -1.09 medio annuo), manifestando con ciò il fatto che il nostro sistema produttivo sta scivolando verso produzioni di beni e servizi a basso contenuto di capitale rispetto al lavoro, e quindi di bassa qualità, minore valore aggiunto e competitività. E questo proprio durante la fase di maggiore “razionalizzazione” del mercato del lavoro.

Elaborazioni su dati Dati Eurostat

A questo peggioramento si è peraltro associata una netta riduzione della quota dei redditi da lavoro sul Pil (dal 62.2 al 55 percento in media annua per i due periodi considerati). Ma a questo spostamento della distribuzione del reddito nazionale dal lavoro al non lavoro, e dunque verso i profitti, non si è accompagnato la ripresa degli investimenti e il cambiamento tecnologico, quanto piuttosto un allarmante deterioramento complessivo della competitività economia nazionale.

Quindi: dai conti nazionali emerge che dalla metà degli anni Novanta a oggi in Italia abbiamo assistito a una frenata della produttività del lavoro; al rallentamento del tasso di crescita degli investimenti; allo spostamento del sistema produttivo verso i comparti a basso contenuto di capitale, e a bassa dotazione di capitale per ogni occupato; e alla recessione drammatica del progresso tecnologico (-0.86 per cento in media annua rispetto al primo quindicennio). Contestualmente, però, la quota dei profitti sul reddito è aumentata.

Mi vengono perciò due dubbi. Forse, le nostre imprese hanno interpretato male il concetto di flessibilità del mercato del lavoro, e vi hanno solamente visto uno strumento per modificare la distribuzione del reddito. E non una misura per recuperare risorse da investire con cui rilanciare la crescita, scalando in alto verso i comparti produttivi maggiormente competitivi. Forse, il drastico ridimensionamento della presenza pubblica nelle attività economiche, e la contestuale rinuncia a qualsivoglia intervento di politica industriale, ha affidato ai mercati e alle imprese un compito troppo gravoso, di scelte di investimento di lungo periodo, che il nostro sistema produttivo non è stato capace di fare. Il risultato è drammatico e sotto gli occhi di tutti.

Viene da domandarsi quindi se sia corretto sostenere ancora oggi, senza dubbi, che il rilancio dell’economia passi primariamente per l’ulteriore flessibilizzazione dei rapporti lavorativi, invece che per un maggiore impegno delle imprese e delle Istituzione nel favorire la crescita. I dati precedenti ci segnalano che esiste il concreto rischio che ulteriori “razionalizzazioni” del rapporto lavorativo, abbiano l’effetto perverso di ridurre oltre modo il prezzo relativo tra lavoro e capitale, incentivando le imprese a perseverare nelle loro scelte a discapito degli investimenti, alimentando una “trappola della produttività” e la marginalizzazione dell’economia italiana nel contesto internazionale.

Non sarebbe invece più opportuno istruire un’agenda di riforme a favore del mercato del lavoro che conducano le parti sociali a impegnarsi nel lungo periodo per favorire l’accumulazione, la produttività e l’occupazione?

Nuovi modelli contrattuali che facilitino la relazione tra investimenti, salari e occupazione, in effetti, già esistono. La riforma della contrattazione siglata nel giugno 2011 da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria va in questa direzione. In essa le parti sociali che hanno definito il perimetro degli accordi nazionali all’interno del quale contenere clausole di uscita (deroghe) “per gestire situazioni di crisi o, in presenza di investimenti significativi, per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell’impresa”. È questa la clausola che ha consentito alle imprese tedesche di mantenere i livelli occupazionali dopo l’unificazione, e durante la crisi, sostenendo gli investimenti. Ma, tale accordo necessità di un’iniziativa legislativa che ne recepisca i contenuti attraverso una legge dello Stato che sancisca il valore erga omnes dell’accordo. È questo che le parti sociali si attendono oggi dal Governo. E non iniziative, come l’articolo 8, che demandano interamente il diritto del lavoro alla contrattazione aziendale.

Ovviamente, l’operatività e la fattiva applicazione dell’accordo del giugno 2011 richiede un impegno ex ante tra imprese e lavoro per realizzare lo scambio tra flessibilità del tempo di lavoro, salario e occupazione da una parte, e nuovi investimenti in impianti e tecnologie dall’altra. Purtroppo, nell’ambito industriale, non tutti la pensano così.

La crescita economica, come ci insegna la Teoria economica, non richiede primariamente iniezioni massicce di tecnologia e di nuovi investimenti?

La domanda è retorica. La risposta allarmante.

La riproduzione di questo articolo è autorizzata a condizione che sia citata la fonte: old.sbilanciamoci.info.

Vuoi contribuire a sbilanciamoci.info? Clicca qui