Ultimi articoli nella sezione

Il lavoro non è un mercato

Le politiche di austerità e di precarietà espansiva hanno improntato la politica economica europea attuata quasi in contemporanea nei vari paesi. L'esito è stato che i debiti sono aumentati, la crescita del reddito si è azzerata e quella dell'occupazione è divenuta negativa

Negli anni della crisi, la politica di svalutazione caricata sul lavoro non ha fatto altro che aggravare gli effetti negativi dell’austerità sulla domanda interna. Eppure la Commissione Europea, anche nelle ultime Raccomandazioni (giugno 2014*), continua a prescrivere continuità nelle politiche di flessibilità del mercato del lavoro, contrattuali e retributive. Il risultato elettorale europeo non appare aver modificato l’equilibrio politico nel Parlamento Europeo, e la politica economica rimane saldamente sotto il controllo di chi ha gestito la crisi e l’ha aggravata applicando le regole del rigore senza crescita.

Le politiche di austerità espansiva e di precarietà espansiva hanno improntato la politica economica europea attuata quasi in contemporanea nei vari paesi.

Le prime, del rigore dei conti, hanno agito sulla base della fallace idea secondo la quale dal contenimento dei deficit pubblici conseguissero riduzioni dei debiti e si liberassero risorse che il privato sarebbe andato ad utilizzare più efficacemente. Ma non si è tenuto conto del “vuoto di domanda” che l’arretramento del pubblico creava, oltre che della maggiore efficacia spesso solo presunta del privato. La minore domanda pubblica non è stata compensata da una maggiore domanda privata, anzi consumi privati ed investimenti privati sono diminuiti mettendo in crisi tutta la domanda interna, europea e nei singoli paesi, lasciando tutto l’onere della crescita ad una domanda estera peraltro non più trainante. L’esito è stato che proprio a seguito del rigore, i debiti invece di diminuire sono aumentati, nell’Eurozona da un rapporto del 65% sul Pil si è superata la soglia del 95%, ed al contempo la crescita del reddito si è azzerata, mentre quella dell’occupazione è divenuta negativa.

Le seconde, della competitività salariale, hanno avuto il loro pilastro nella flessibilità del lavoro, contrattuale e retributiva. Anche in questo caso una idea fallace le ha alimentate, ovvero che l’aumento dell’occupazione potesse essere conseguito unicamente a condizione che si realizzasse un trasferimento di tutele del lavoro e diritti da chi li aveva a chi ne era privo. Gli esiti sono stati molteplici, e prevedibili, sulla offerta e sulla domanda. Si è ridotta la platea del lavoro tutelato, ed è aumentata quella del lavoro non tutelato, con una riduzione di tutele per tutti. Si è infatti realizzata una sostituzione di lavoro più che una creazione di lavoro, con conseguente riduzione di tutele e diritti sia per chi li aveva conquistati nel passato, sia per chi si attendeva una alleggerimento dello stato di precarietà lavorativa e sociale.

Ma non solo tutele e diritti sono stati intaccati; le stesse retribuzioni ne hanno sofferto, sia quelle degli insiders che quelle degli outsiders. Le retribuzioni nominali sono state compresse, e le retribuzioni reali diminuite. Queste non hanno certo tenuto il passo della pur debole crescita della produttività, determinando una ulteriore diminuzione della quota del lavoro sul reddito.

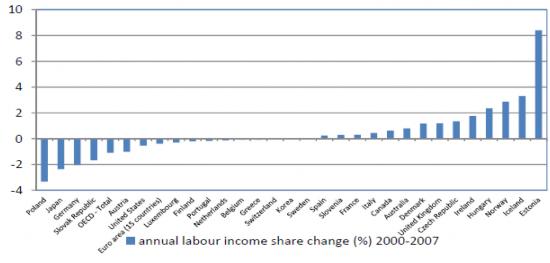

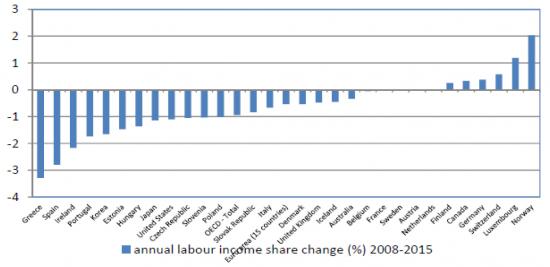

Dal 2000 in molti paesi europei la quota distributiva del lavoro è diminuita sostanzialmente, ed ancor più accentuato è stato il declino durante la crisi; in particolare sono stati penalizzati i paesi europei sottoposti alle prescrizioni di svalutazione competitiva interna sui salari, tra questi Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo (vedi grafico 1 e 2). Tra i Piigs solo l’Italia ha contenuto il crollo della quota del lavoro, che era stata in lieve recupero negli anni pre-crisi, rispetto ai disastrosi esiti degli anni ’90 (-10 punti percentuali) (http://old.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Ue-le-raccomandazioni-e-l-evidenza-dei-fatti-18647).

La politica di svalutazione interna caricata sul lavoro ha forse contribuito alla competitività del sistema ed alla crescita? Non sembra proprio, semmai tale politica ha prodotto due effetti, entrambi perniciosi. Da un lato, un contenimento della domanda di beni e servizi che trae origine dal reddito da lavoro, andando ad aggravare gli effetti negativi delle politiche di austerità sulla domanda interna. Dall’altro, la competitività del sistema non ha tratto vantaggio, se è vero che sia per effetti di scala (minori volumi di produzione) che per quelli di sostituzione (lavoro meno retribuito e meno produttivo), la dinamica della produttività langue in tutta Europa, e prosegue la sua ventennale stagnazione in Italia in presenza di contenimento dei salari nominali.

D’altra parte, che queste non fossero le politiche più adatte da adottare nella crisi, ovvero in un equilibrio di disoccupazione, lo aveva ben indicato Keynes nel capitolo 19 dedicato ai Cambiamenti dei salari nominali della sua Teoria generale (1936). E con forza lo scrisse a Roosevelt nel 1938: “Perdoni la franchezza di queste mie note. Provengono da un entusiastico sostenitore suo e delle sue politiche. Condivido l’idea che l’investimento in beni durevoli debba essere realizzato sempre più sotto la guida dello stato. […] Considero essenziale lo sviluppo della contrattazione collettiva. Approvo il salario minimo e la regolamentazione dell’orario di lavoro. Ero totalmente d’accordo con lei l’altro giorno, quando ha deprecato una politica di generale riduzione del salario, giudicandola inutile nelle attuali condizioni. Ma ho il grandissimo timore che in tutti i paesi democratici le cause progressiste possano risultare indebolite, in quanto non vorrei che lei abbia preso troppo alla leggera la possibilità di mettere a rischio il loro prestigio qualora si fallisse in termini di prosperità immediata. Non deve avvenire alcun fallimento. Ma il mantenimento della prosperità nel mondo moderno è estremamente difficile; ed è così facile perdere tempo prezioso.” (tratto da John Maynard Keynes, “Letter of February 1 to Franklin Delano Roosevelt,” 1 febbraio 1938, in Collected Works, vol.XXI, Activities 1931-1939, Londra, Macmillan, nostra traduzione, enfasi aggiunta).

Tuttavia la Commissione non è interessata a ciò che scriveva Keynes, e neppure a ciò che sostiene una platea, a dire il vero molto vasta, di economisti. Le Raccomandazioni (http://old.sbilanciamoci.info/Sezioni/capitali/Le-raccomandazioni-perverse-21659) continuano a prescrivere per l’Italia, come per gli altri paesi, niente altro che la continuità delle politiche di flessibilità del mercato del lavoro, contrattuali e retributive, per accrescere la competitività salariale. La crescita è affidata al contributo della componente estera della domanda, anche se questa pesa meno del 20% per i paesi dell’Unione, mentre il rimanente 80% è domanda interna, consumi delle famiglie, investimenti privati e pubblici, servizi collettivi. Per accrescere la prima raccomandano di proseguire nelle politiche coordinate e simmetriche che comprimono la seconda, con effetti depressivi su reddito e occupazione, ed un innalzamento del rapporto debito/Pil per tutti i paesi.

La competitività salariale è intesa come strumento cardine per conseguire questo obiettivo, via riduzioni del costo unitario del lavoro, per accrescere la competitività europea nei mercati globali. Per la Commissione ciò si realizza con interventi che limitano la contrattazione collettiva, nazionale e di settore, per la determinazione dei salari nominali, da allinearsi invece alla produttività dell’impresa, meglio ancora dei singoli lavoratori. Al contempo i salari reali non devono essere preservati da meccanismi di indicizzazione e salvaguardia del potere d’acquisto. Devono rispondere alle condizioni concorrenziali, dove ingressi ed uscite hanno da essere deregolati per servire le esigenze produttive dell’impresa, senza interferenze delle istituzioni che vincolano l’agire manageriale e creano anche barriere tra i lavoratori protetti e garantiti, gli insider, e coloro che non lo sono, gli outsider. In fondo la precarietà o la disoccupazione non sono altro che l’altra faccia della medaglia dell’operare di istituzioni collettive: ridimensioniate queste, saranno ridimensionate sia precarietà che disoccupazione. Una narrazione questa che viene resa più appealing dalle tecniche economiche sulla disoccupazione strutturale che portano quella italiana all’11% lasciando un misero 2% per quella involontaria keynesiana. Così da far risultare evidente ciò che evidente non è, ovvero che non sia la domanda il problema, semmai le condizioni di offerta, e quindi la necessità delle riforme strutturali. Una narrazione che, se non fosse per le technicalities impiegate, ricorda molto l’ancien régime.

Grafico 1 – Cambiamenti della quota del lavoro sul reddito, anni 2000-2007, media annuale per paesi Ocse (fonte: nostre elaborazioni su Oecd statistics, Economic Outlook, maggio 2014)

Grafico 2 – Cambiamenti della quota del lavoro sul reddito, anni 2008-2015, media annuale per paesi Ocse (fonte: nostre elaborazioni su Oecd statistics, Economic Outlook, maggio 2014, per 2014 e 2015 previsioni Oecd)

(*) http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_it.htm

La riproduzione di questo articolo è autorizzata a condizione che sia citata la fonte: old.sbilanciamoci.info.

Vuoi contribuire a sbilanciamoci.info? Clicca qui